失独老人会有哪些心理问题,失独老人怎么活

失独老人会有哪些心理问题,失独老人怎么活?没有子女的房间寂静无声,没有未来的日子漫长无期,他们站在生命的黄昏里,承受着世间最彻骨的孤独。在中国,有这样一个特殊的群体——失独老人。他们大多出生于上世纪五六十年代,响应国家号召只生育一个孩子,却在人生后半程遭遇独生子女离世的巨大打击。据不完全统计,我国失独家庭已超百万,且每年新增约7.6万个。当“白发人送黑发人”的悲剧发生后,这些老人不仅要面对经济与养老的现实困境,更陷入常人难以想象的心理深渊。他们的内心世界被彻底颠覆,生活意义被无情抽空,在漫长的哀伤中挣扎求生。理解失独老人的心理创伤并寻找有效的疗愈途径,已成为一个亟待关注的社会课题。

无法愈合的伤口:失独老人的心理困境剖析

认知扭曲:陷入“糟糕至极”的思维牢笼

失去唯一子女的老人,认知系统往往经历灾难性重构。他们普遍存在“糟糕至极”和“绝对化”的思维倾向:

“别人过节,我们过劫”——将节日视为刑罚

“活着没奔头了”——认为生命失去全部意义

“谁走得早,谁就有福”——将死亡视为解脱

这种认知扭曲使失独老人将痛苦极度扩大化,用消极的滤镜看待所有事物。一位失独老人的心声揭示了这种心理状态:“感觉自己被社会抛弃了,没有了完整的家庭,不再属于这个温暖的世界。”实际上,这往往是他们在主动排斥社会接触,形成自我保护的心理围墙。

情绪崩塌:抑郁与创伤的恶性循环

失独带来的情绪创伤远超普通丧亲之痛:

重度抑郁:调查显示64%的失独老人处于抑郁状态,70%存在强烈自卑感

极端敏感:常因他人无意的话语失声痛哭,情绪稳定性严重受损

死亡恐惧:部分老人不敢出门乘车,终日担惊受怕,形成典型的神经质倾向

自杀倾向:有自杀念头的失独者比例高达38%,远超普通老年群体

这些情绪交织形成“哀伤固着”——长期无法走出丧子阴影的心理状态。随时间推移,部分老人从极度悲痛转为情感麻木,对生活彻底失去兴趣。

行为退缩:自我封闭与社会隔离

失独老人的行为模式呈现明显回避倾向:

节日自闭:拒绝参加任何喜庆场合,春节常“逃离”居住地“躲年”

社交回避:避开谈论子女的场合,与其他老人格格不入

居住迁移:部分变卖房产移居他乡,却陷入更深的孤独

这种行为退缩导致社会化功能减退,形成“孤独-抑郁-更孤独”的恶性循环。更令人忧心的是,82.4%的失独老人同时患有各种躯体疾病,心理与生理痛苦相互加剧。

*表:失独老人主要心理特征与发生率*

重构认知:打破“责任者”的心理枷锁

走出阴影的首要任务是重建理性认知:

接纳意外性:认识到子女离世是意外事件,打破“受害者-责任者”的错误角色定位

哀伤正常化:理解强烈痛苦是正常反应,避免“我应该已经走出来了”的自我施压

意义重构:探索“带着哀伤生活”的可能性,接受生活意义需要重新定义

心理剧治疗在此领域效果显著:通过专业设计的戏剧场景,引导父母完成与子女的“心理告别”,释放压抑的愧疚与思念。

重建联结:自助互助的力量

“同命人”群体具有独特的疗愈价值:

支持小组:提供安全的情感宣泄空间,卸下“必须坚强”的面具

互助网络:失独老人间形成“我们都是病人,也都是yi生”的互助机制

集体活动:“暖心年夜饭”“植树疗愈”等活动帮助暂时摆脱孤独感

专业机构组织的团体治疗效果显著。参与活动的失独者反馈:“敢哭敢乐,第一次有了笑脸”。这种同质群体的理解与接纳,是其他关系难以替代的。

重树目标:生命新意义的主动建构

强制建立新生活目标至关重要:

微目标启动:从日常小事规划,如晨间散步、养一盆植物

利他实践:延续子女公益事业,照顾自闭症儿童等

创作疗愈:通过写作、绘画表达情感,完成未完成的哀悼

社会支持:构建温暖的安全网

政策保障需突破“标签化”困境

当前政策多侧重经济扶助:

经济援助:特别扶助金、yi疗参保代缴、优先保障房等

养老支持:参照“三无老人”由政府供养,养老费代缴

但专门为失独老人设立的养老院“爱心家园”却遇冷,反映“标签化”造成的二次伤害。理想模式应是普惠中兼顾特殊需求:在普通养老机构设失独支持小组,既避免孤立又提供专属空间。

社区帮扶的艺术:尊重隐痛的温柔呵护

有效的社区介入需把握:

避免表演式关怀:拒绝大队人马送温暖式的“爱心表演”

常态化陪伴:培训专业义工定期探访,建立信任关系

无痕帮助:通过社区活动自然融入,如园艺治疗、手工工坊

核心是同理心原则——“人同此心,心同此理”,站在失独者角度设计帮扶形式。

专业服务:填补心理救助空白

亟需建立多层次心理服务体系:

1.专业咨询:培养擅长哀伤辅导的心理咨询师

2.社工培训:教授哀伤阶段知识及沟通技巧

3.危机干预:对有自杀倾向者建立快速响应机制

4.家庭支持:指导亲属理解失独者心理特点

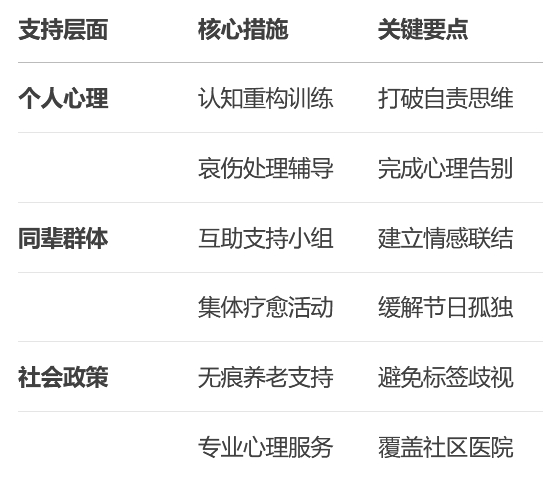

*表:失独老人心理重建的多维支持系统*

失独老人的心理重建是漫长而艰难的过程。一位成功走出阴霾的母亲这样描述她的转变:“我不再问‘为什么是我’,而是问‘现在我能做什么’。”这种从受害者到幸存者再到生活者的身份转变,标志着真正的心理重生。

社会能为他们做的最重要的事,不是廉价的同情,而是创造有尊严的疗愈空间——允许他们以自己的方式和节奏面对丧失,同时温柔地提醒:生命即使破碎,仍可承载意义。

当越来越多的失独老人能够说出:“我们依然值得被爱,依然能够爱人”,社会文明的温度才真正得以彰显。帮助这些特殊家庭在人生的冬天里找到继续前行的勇气,不仅是对他们的救赎,更是对整个社会心理健康的治愈。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣